| 搭乗者: |

|

||||||||

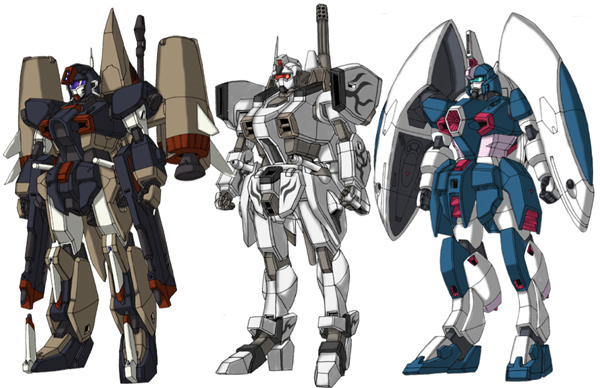

| 形式番号: | GAT-X399/P ヴェルトールダガー GAT-X399/Q ワイルドダガー GAT-X399/C マリスダガー |

||||||||

| 全高: | 各機解説ページ参照 | ||||||||

| 重量: | 各機解説ページ参照 | ||||||||

| 武装: | 各機解説ページ参照 |

||||||||

| 機体開発経緯: | ”ロゴス”がザフトから強奪したセカンドステージのシリーズMSの特性を踏襲して開発された地球連合製の試作機。 ≪ワイルドダガー≫ ワイルドダガーは、前大戦の停戦やコスト面等の問題により凍結していた『連合製四足獣型MS』のプロジェクトが再開された際に、ガイアの可変機構を参考として完成させた機体である。 試作機ながら72機もの大量発注を受け、内70機が実際に製造されている。 その初ロールアウトはヘブンズベース戦が有力とされているが、ブルース・ネルフに与えられたものは先行試作機であった為か少し早めの受領となっている。 ”魁龍”がワイルドダガーを入手した経緯については、”ブルーコスモス”関係にコネクションを持っていたスパンディア・エルディーニ大佐の功績であると言われている。 ≪ヴェルトールダガー&マリスダガー≫ そもそもこの2機は、元々四足獣MSの継続開発として生まれたワイルドダガーとは異なり、連合製MSとして開発される予定のない機体であった。 その理由は、 ①連合軍の次期量産機は、ユークリッド等を中心とした大型MAを主流とする方向であった事。 ②カオスの機動兵装ポッドの有意義なデータが取れなかった事。(パイロットの空間認識能力の問題など) ③水中型MSとしては、フォビドゥンヴォーテクスの量産が既に軌道に乗っていたこと。 ④何より複雑な可変機構等によって、単機でもコストがかかる事 等が上げられる。 ワイルドダガーが試作機ながら72機もの発注を受けたというのは、需要が供給を促進した特殊ケースであると言えるのかもしれない。 しかし、セカンドステージシリーズ3機を強奪した”ファントムペイン”大佐、ネオ・ロアノークの空間認識能力を戦力としてより生かせないかと考えた”ロゴス”陣営のMS開発陣は、空間認識能力を持ったパイロットの局地戦型特機の開発に着手。 その際、カオス、アビスに目を向けた。 それは、機動性の高いガンバレルを扱うMSそのものの機動力向上の為に、両機の可変機構を採用しようと言う事であった。 即ち、カオス可変機構とガンバレルを持つ宇宙用機体。 アビス可変機構と水中型のガンバレルを持つ海中用機体である。 宇宙(ヴェルトール)と海(マリス)と名づけられたこれらの機体は、数機の試作機体を経て完成に至る。 (特にマリスダガーに関しては、水中型ガンバレルの有用性を試験する為の機体として、プロトマリスと呼ばれるエグザス型の水中型MAが作られている) しかし何の因果か、その時には既にロアノーク大佐はベルリンにてMIAとなっており、乗り手不在のまま様々な場所をたらい回しされる事となる。 最終的には、”ロゴス”最後の砦であるヘブンズベースに移送されたが、最後まで乗り手に恵まれる事なく格納庫に放置される事となってしまった。 (それは恐らくパイロットの問題だけではなく、優秀なパイロットは他に専用の機体を持っていた事等によるすれ違いであったのではないかと思われる。) 最終的には、ヘブンズベースにてこの2機を発見した地球連合軍・東アジア共和国 第92特務部隊(”魁龍”)が、そのまま運用に当たる事になる。 これによって、奇しくもこのセカンドステージの模造ダガー3機が一隊に揃う事と相成ったようである。 ちなみに、型式の末尾はそれぞれ ワイルドダガー:Q=QUADRUPED(四足獣) マリスダガー:C=CETACEA(鯨目) ヴェルトールダガー:P=PTEROSAURIA(翼竜類) の意のようだ。 |

||||||||

|

|

|

||||||||

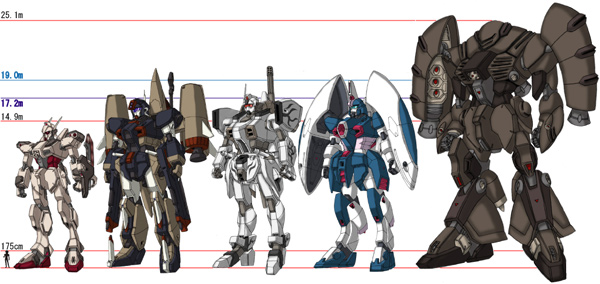

| 機体ギミック: | ≪全高比較≫ |

| ※ワイルドダガーの全高は不明である為、正確には定かではない。 |